Sinfonía Coral

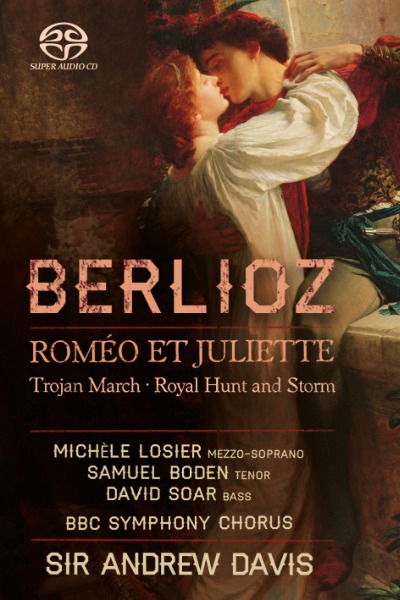

Una Sinfonía Coral es una composición musical para orquesta, coro y, en ocasiones, solistas, la cual se adhiere, generalmente, en su funcionamiento interno y arquitectura musical global a la forma musical sinfónica. El nombre “Sinfonía Coral” en este contexto fue acuñado por Hector Berlioz al describir su obra “Roméo et Juliette” en su introducción de cinco párrafos para dicha obra.

Algunos compositores del siglo XIX, en particular Felix Mendelssohn y Franz Liszt, siguieron a Beethoven en la producción de obras sinfónicas corales. El género se desarrolló ampliamente en el siglo XX, con obras notables como las compuestas por Benjamin Britten, Gustav Mahler, Sergéi Rajmáninov, Dmitri Shostakóvich, Ígor Stravinski y Ralph Vaughan Williams, entre otros. Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI se han compuesto varias obras nuevas de este género, entre ellas las escritas por Tan Dun, Philip Glass, Hans Werner Henze y Krzysztof Penderecki.

La intención era que la Sinfonía Coral permaneciera en el género sinfónico, incluso con su fusión de elementos dramáticos o narrativos que se derivaban de la inclusión de las palabras. Con este objetivo, las palabras fueron tratadas sinfónicamente para perseguir fines no narrativos, a través del uso frecuente de la repetición de palabras y frases importantes y la reordenación, transposición y omisión de pasajes lingüísticos. El texto llegó a determinar el esquema sinfónico básico, mientras que la orquesta transmitía las ideas musicales en un grado similar al del coro y los solistas. Incluso con un énfasis sinfónico, una Sinfonía Coral era influenciada a menudo en la forma musical y el contenido por una narración externa, incluso en las partes donde no había canto.

En 1824, la “Novena Sinfonía” de Beethoven redefinió la sinfonía mediante la introducción de texto y voz en un género previamente instrumental, por lo que abrió un debate sobre el futuro de la sinfonía en sí misma. Richard Wagner afirmó más tarde que el uso de las palabras de Beethoven había demostrado lo que el musicólogo Mark Evan Bonds denomina “los límites de la música puramente instrumental y, por lo tanto, el final de la sinfonía como género vital”. Otros no estaban seguros de cómo proceder; si emular la “Novena” mediante la composición de Sinfonías con finales corales o bien desarrollar el género sinfónico de manera puramente instrumental. Finalmente, según Bonds, la Sinfonía fue vista “como un drama global y cósmico que trascendió el ámbito del sonido por sí solo”.

Después de Liszt, Gustav Mahler tomó el legado de Beethoven en sus primeras Sinfonías. Mahler utilizó un coro y solistas en el final de su “Segunda Sinfonía”, “Resurrección”. En su Tercera Sinfonía escribió un final puramente instrumental precedido por dos movimientos vocales y en su Cuarta Sinfonía una soprano solista interpreta un final vocal. Después de escribir sus Sinfonías Quinta, Sexta y Séptima como obras puramente instrumentales, Mahler regresó al estilo de “ceremonial festivo-sinfónico” en su Octava Sinfonía, que integra el texto a lo largo de toda la obra. Después de Mahler, la Sinfonía Coral se convirtió en un género más común, sufriendo diversos cambios de composición en el proceso. Algunos compositores, como Benjamin Britten, Sergéi Rajmáninov, Dmitri Shostakóvich y Ralph Vaughan Williams, siguieron la forma sinfónica en sentido estricto. Otros, como Havergal Brian, Alfred Schnittke y Karol Szymanowski, eligieron ampliar la forma sinfónica o utilizar diferentes estructuras sinfónicas en conjunto.

A lo largo de la historia de la Sinfonía Coral se han compuesto obras que han reflejado objetivos programáticos de composición particulares. Una de las primeras Sinfonías de este tipo fue la “Segunda Sinfonía” de Mendelssohn, encargada por la ciudad de Leipzig en 1840 para celebrar el 400 aniversario de la invención de los tipos móviles por Johannes Gutenberg. Más de un siglo después, la “Segunda Sinfonía” de Henryk Górecki, subtitulada “Copernicana”, fue encargada en 1973 por la Kosciuszko Foundation de Nueva York para celebrar el 500 aniversario del nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico. Entre estas dos obras, en 1930, el director de orquesta Sergéi Kusevitski encargó a Ígor Stravinski la composición de la “Sinfonía de los Salmos” para el 50 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Boston y, en 1946, el compositor Henri Barraud, entonces jefe de Radiodiffusion-Télévision Française, encargó a Darius Milhaud que escribiera su “Tercera Sinfonía”, subtitulada “Te Deum”, para conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial.

En los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, se compusieron más Sinfonías Corales para ocasiones especiales. Krzysztof Penderecki compuso su “Séptima Sinfonía” para conmemorar el tercer milenio de la ciudad de Jerusalén, en 1996 y Tan Dun la Symphony 1997: “Heaven Earth Mankind” para conmemorar la transferencia de la soberanía de Hong Kong ese año a la República Popular China. Philip Glass recibió el encargo de componer su “Quinta Sinfonía” como una de las muchas piezas para celebrar el comienzo del siglo XXI.

Fuente:

0 comentarios: