La música durante la Revolución de Mayo

Para comprender la música que resonó durante la Semana de Mayo de 1810, es esencial pintar un cuadro del paisaje sonoro del Virreinato del Río de la Plata en los años previos a la efervescencia revolucionaria. La música en este periodo era un reflejo de la sociedad jerarquizada y las influencias culturales predominantes. La música religiosa católica ocupaba un lugar central, con misas, vísperas y otras ceremonias litúrgicas marcando el ritmo de la vida cotidiana y las festividades. Las iglesias y catedrales eran importantes centros musicales, empleando organistas, coros y, en ocasiones, pequeñas orquestas.

La documentación histórica indica que hacia 1810 las danzas de esparcimiento que se practicaban en los ‘salones’ (sitios de reunión de la clase económica alta) de nuestro territorio eran la Contradanza, el Minué, el Vals, el Paspié, la Alemanda, la Pieza Inglesa o Solo Inglés, las Boleras, el Afandangado y el Cielo en batalla; todas ellas procedentes de Europa, excepto el Cielo en batalla que era una reelaboración local de la Contradanza y por lo tanto una de las primeras formas del baile ‘argentino’.

Los maestros de danza de la sociedad aristocrática enseñaban las coreografías llegadas del viejo mundo para que todos pudieran bailarlas en las tertulias y en ciertos casos, como el del Cielo en batalla, recreaban las evoluciones y adaptaban la música, dando origen a nuevas danzas de definitivo estilo nacional.

De estos bailes de los salones no se han hallado descripciones coreográficas documentales más allá de los nombres.

A su vez el “pueblo” (grupos de menores recursos económicos cercanos a las ciudades y campesinos) fue un natural imitador de la aristocracia y de manera espontánea y masiva actuó como su propio maestro de baile, readaptando las danzas de los salones que más tarde se popularizaron en sus encuentros sociales.

Por otra parte, las personas de raza negra que habían sido traídas desde su África natal con el triste fin del comercio de esclavos bailaban su danza de invocación autóctona que luego recibiría el nombre de Candombe. Sus encuentros se llamaban “tambos” o “tangos” cuyo significado es reunión, fiesta o baile.

Aunque los documentos de esa época no describen las coreografías completas, otros posteriores y coincidentes con la extensa vigencia de esas danzas nos dan licencia para recrear aquel momento histórico del 25 de mayo de 1810.

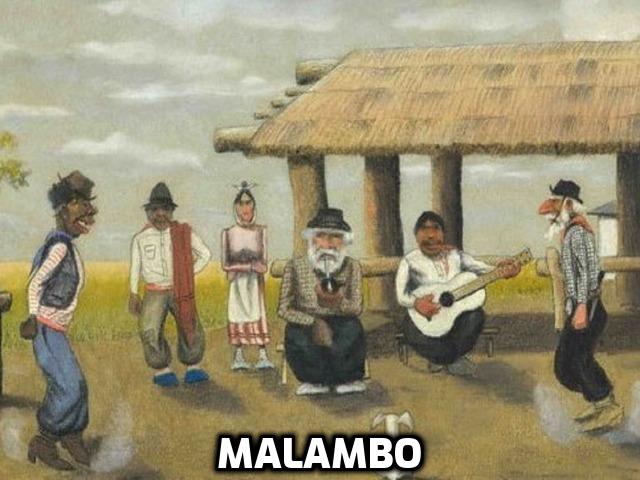

Entonces puede decirse que los bailes apropiados para evocar esta fecha patria son el Cielito, el Gato, el Malambo, el Pericón antiguo y el Candombe; todos en estilo popular o campesino, excepto el Cielito que también puede interpretarse en estilo de salón.

Sin embargo, en los albores del siglo XIX, las ideas de la Ilustración y los ecos de la Revolución Francesa comenzaron a permear la sociedad rioplatense, especialmente entre la intelectualidad criolla. Estas nuevas ideas trajeron consigo un fermento de cambio, un cuestionamiento del orden establecido y un anhelo creciente por la autonomía. Este despertar ideológico inevitablemente comenzó a manifestarse en las expresiones culturales, incluyendo la música. Si bien no existía una “música revolucionaria” propiamente dicha antes de 1810, las semillas de una identidad musical propia y un espíritu de resistencia ya estaban germinando en las formas populares y en la creciente conciencia de una identidad criolla diferenciada de la metrópoli.

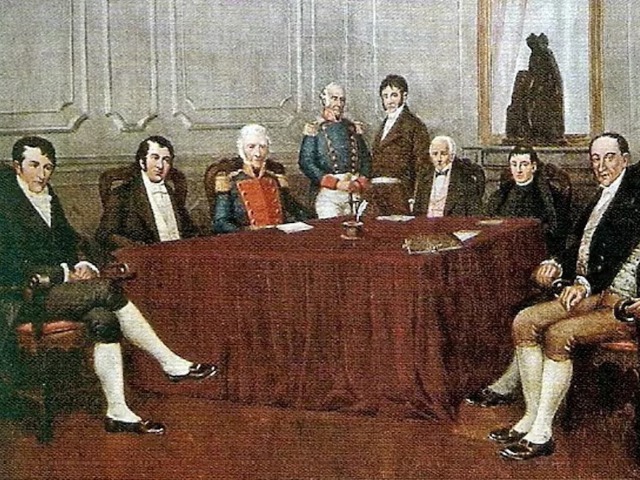

La Semana de Mayo de 1810 fue un periodo de intensa agitación política y social en Buenos Aires. Las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla y el vacío de poder en España crearon un clima de incertidumbre y oportunidad. En este contexto, la música, aunque no fue un arma de combate directo, actuó como un telón de fondo emocional y un vehículo sutil para la expresión de las tensiones y las aspiraciones.

Durante los días cruciales que culminaron con la formación de la Primera Junta, las calles de Buenos Aires resonaban con una mezcla de sonidos cotidianos y la agitación propia de un momento histórico. El repique de las campanas de las iglesias marcaba los llamados a cabildo abierto y los momentos de oración. Las voces de los oradores y los debates acalorados llenaban los salones y las plazas. Y, en medio de esta atmósfera cargada, la música seguía presente, aunque quizás no de una manera protagónica o directamente “revolucionaria” en su forma.

No se debe imaginar una banda sonora épica y marcial acompañando cada paso de los revolucionarios. La música de la época era más íntima y ligada a las costumbres sociales. Sin embargo, la atmósfera general de cambio y la creciente conciencia de una identidad criolla seguramente influyeron en la manera en que la música era escuchada y sentida. Las melodías familiares podían adquirir nuevos significados, y los ritmos populares podían resonar con un espíritu de afirmación de lo propio frente a lo extranjero.

La ausencia de una “canción revolucionaria” icónica en 1810 no significa que la música fuera irrelevante. Más bien, actuó como un sustrato emocional, un lenguaje compartido que podía evocar sentimientos de unidad y pertenencia en un momento de incertidumbre y transformación. La música, en su diversidad de formas, acompañó los silencios, los debates y las esperanzas de una sociedad al borde de un cambio trascendental.

Después de la Revolución de Mayo, a medida que el proceso independentista se consolidaba y se extendía, la música comenzó a asumir un papel más explícito en la construcción de una identidad nacional. Las formas populares, con sus ritmos y melodías arraigadas en el territorio, se convirtieron en un vehículo para la expresión de los sentimientos patrióticos y la afirmación de una cultura propia.

El Cielito, por ejemplo, una danza criolla de ritmo vivo y letras que a menudo improvisaban sobre temas de actualidad, se transformó en una suerte de “canción patriótica” informal. Sus versos podían celebrar las victorias de los ejércitos revolucionarios, satirizar a los realistas o expresar el anhelo de libertad. La música, en este contexto, dejaba de ser solo un entretenimiento para convertirse en una herramienta de propaganda y un elemento de cohesión social.

La música que resonó durante la Revolución de Mayo fue, en muchos sentidos, la música de una sociedad en transición. No fue una banda sonora épica prefabricada, sino más bien un conjunto de sonidos cotidianos y formas musicales preexistentes que adquirieron nuevos significados en el crisol de la transformación política y social. Sin embargo, en esas melodías de salón, en los ritmos populares y en los silencios expectantes de aquellos días cruciales, se encontraban las semillas de una identidad musical patria que florecería con el tiempo, acompañando las luchas y las celebraciones de una nación en construcción. La música, aunque silenciosa en algunos momentos, fue una testigo sonora de los albores de la Argentina moderna.

Fuentes:

0 comentarios: