La integración racial en el Jazz

“Cuando un músico negro toma su instrumento y empieza a soplar, improvisa, crea; sale de su interior. Es su alma. El Jazz es el único espacio de EEUU en el que el hombre negro puede crear libremente”. Malcolm X, 1964.

Como heredero de la tradición musical afroamericana, el Jazz es la resultante de varios géneros precedentes: las Work Songs (canciones de trabajo), los Negro Spirituals, el Gospel y el Blues. Esos géneros simbolizan la resistencia al opresor blanco y fueron el caldo de cultivo en el sur esclavista de EEUU, desde principios del siglo XIX, para luego cristalizar en el incipiente Jazz, a comienzos de la centuria pasada.

El Jazz siempre fue una expresión de resistencia, aún en las primeras manifestaciones festivas como el estilo Ragtime, en su cuna de Nueva Orleans. Allí se armó el género, al ser el lugar al que llegaban gran cantidad de esclavos arrastrados por el blanco esclavista para la cosecha de algodón, provenientes fundamentalmente del África occidental.

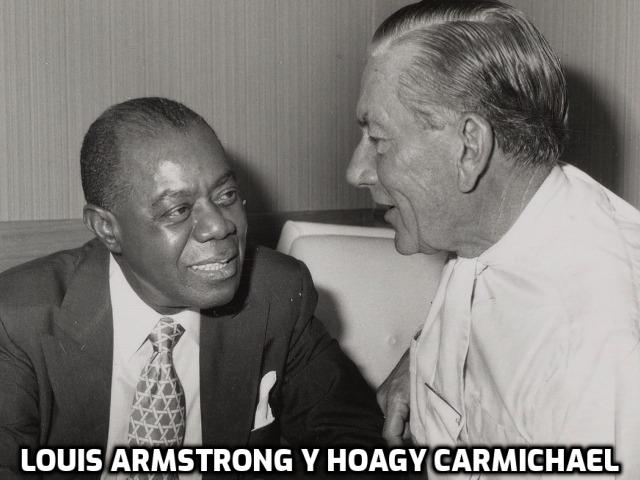

En las tres primeras décadas de la historia del Jazz, o sea, entre 1900 y 1930, las orquestas eran segregadas, es decir, formadas enteramente, bien por músicos negros, bien por músicos blancos, sin mezcla alguna. A lo sumo, en alguna sesión de grabación habían llegado a tocar juntos algunos músicos de ambas etnias. En el tema “Knocking a Jug”, grabado en 1929 bajo el nombre de Louis Armstrong, el conjunto es un sexteto formado por tres músicos negros y tres blancos. Esto, en público, era imposible verse.

Luego, al adquirir masividad, se fue tornando entretenimiento también para el gran público blanco, sobre todo en su momento de mayor popularidad: la década de 1930, con el Swing y las Big Bands. Sin embargo, siempre, en cada una de sus etapas, la génesis del sonido del Jazz y sus cambios fueron producto del impulso discursivo musical afroamericano, más allá de que hubiera audiencias mayoritariamente blancas.

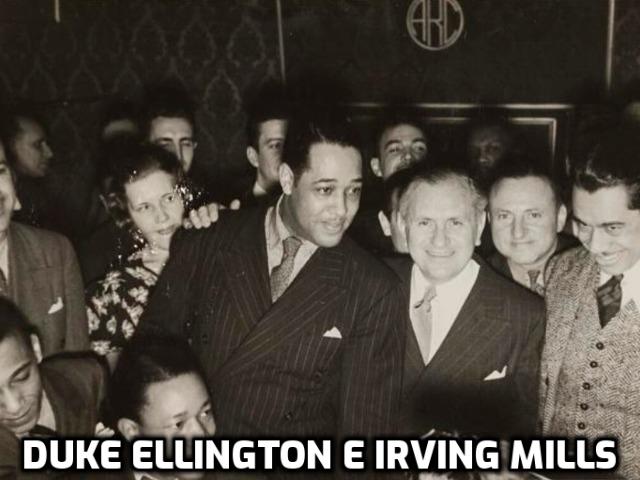

Durante los años 40, los pequeños grupos que dirigía Benny Goodman (sexteto, septeto, etc.) fueron incorporando progresivamente solistas negros. En el caso de las grandes orquestas blancas, lo único que podían permitirse era incorporar a algún solista negro en sus filas. Tal es el caso de los grandes trompetistas Charlie Shavers y Hot Lips Page que actuaron respectivamente en las orquestas de Tommy Dorsey y Artie Shaw. En las orquestas negras el caso inverso no se daba. Un ejemplo significativo y esperpéntico de esto se encuentra en la película “Check and Double Check” (1930) en la que aparece en una escena la orquesta de Duke Ellington, y se puede ver a uno de sus trombonistas, el puertorriqueño Juan Tizol, blanco de piel, con la cara embetunada.

A mediados de la década del 40, la irrupción del Jazz moderno y del Bebop, marcaron un punto de inflexión en el discurso musical, estético e incluso antirracista del género. En ese momento, figuras como Charlie Parker, Thelonious Monk o Dizzie Gillespie le dieron otra impronta al género que ya no resultaría tan accesible para el público blanco, por ser composiciones más complejas, con un discurso musical más libre e improvisado. Otros músicos geniales, como el exquisito trompetista Miles Davis, sufrirían episodios racistas con detenciones arbitrarias, solo por ser afroamericanos.

Numerosas composiciones inspiradas en actos racistas del blanco opresor, incluyendo asesinatos o atropellos a derechos civiles básicos, devinieron en himnos libertarios o alegatos antisegregacionistas.

Ese discurso iría in crescendo al ritmo de los convulsionados años 60, con muchos asesinatos de afroamericanos y dos magnicidios de líderes antirracistas: Malcom X, en 1965, y Martin Luther King en 1968. Así, por ejemplo, en “Alabama”, el saxo tenor de John Coltrane clama con un aire de profunda tristeza, en respuesta al atentado de 1963 en el que el Ku Klux Klan asesinó a cuatro niñas afrodescendientes, en una iglesia de Birminghan (Alabama). Otro himno por los derechos civiles es “Mississippi Goddam” de la gran cantante y pianista Nina Simone. Febril militante antirracista, Nina estrenó el tema en el Carneggie Hall (Nueva York), en 1964, inspirada en aquel atentado y en otros, como el asesinato del activista por la igualdad de derechos civiles y políticos Medgard Evers.

En 1959, el contrabajista Charles Mingus compuso “Fables of Faubus”, un alegato antisegregacionista en respuesta a la decisión del gobernador de Arkansas Orval Faubus de mandar a la Guardia Nacional para impedir que nueve adolescentes afrodescendientes concurrieran a la escuela de Little Rock, en 1957. En ese tema, Mingus adquierió un tono irónico personificando a una especie de matón simulado, en la versión con letra.

Otra composición de 1960, “Work song” del cornetista Nat Adderley, homenajea directamente a uno de los géneros que dieron origen al Jazz. Más aún, el estilo Free Jazz de Ornette Coleman es abiertamente improvisado, bregando por la libertad en lo musical, pero también en los derechos civiles de los afrodescendientes.

El legado del Jazz como fuerza integradora es innegable. Demostró que la excelencia y la colaboración podían florecer a través de las divisiones raciales, ofreciendo un poderoso contramodelo a la segregación. En un país dividido por el color de la piel, el Jazz creó un espacio donde el lenguaje universal de la música prevalecía, construyendo puentes y fomentando el respeto mutuo.

Hoy, la integración racial en el Jazz es una norma, no una excepción. Músicos de todas las etnias y nacionalidades contribuyen al género, que continúa evolucionando y reflejando la diversidad del mundo. La historia de la integración en el Jazz es un testimonio del poder del arte para trascender barreras y de la capacidad humana para encontrar armonía en la diversidad.

Fuentes:

0 comentarios: