Poesía Rock

¿Son poemas las letras de canciones? Una de las mejores respuestas la dio Luis Alberto Spinetta hace ya tiempo: “Me siento poético, más que poeta”. La diferencia no es menor. Podría decirse que la poesía posterior al modernismo, aunque siempre atenta a la eufonía, pudo librarse de métricas estrictas. En cambio, las letras de canciones se han visto más prisioneras de métricas y cadencias musicales.

Cuando el novelista Graham Greene le encargó al compositor John Barry la adaptación musical de su novela “Brighton Rock”, se citó con él para enseñarle esbozos de letras escritas tras semanas de trabajo. Para Barry, ganador de dos Oscar, la reunión no fue sencilla. “Eran letras demasiado literarias y complejas. Tuve que decirle que escribir canciones no era su punto fuerte”, contó después.

Para algunos, las mejores letras son las que se valen por sí mismas en un papel, como un poema. Esto no es verdad en todos los casos y el Rock se ha ocupado de poner esta noción en tela de juicio: letras de Bob Dylan, Leonard Cohen o Randy Newman, por ejemplo, pueden leerse con placer al margen de la música, pero una letra efectiva como “Tutti Frutti” (Little Richard) no pasaría dicha prueba. Ocurre que en buena parte del Rock lo sensorial impera sobre lo racional. Se trata, según el sociólogo Paul Yonnet, de una cultura “no verbal”, y sus cultores son conscientes de ello: “A veces murmuro a propósito las palabras que no me parecen buenas. No creo que las palabras tengan tanta importancia” (Mick Jagger). Más acertado es lo que decía Spinetta hace unos treinta años: “Hemos hecho de las palabras algo para entender, cuando en realidad son aquello que simplemente está ahí y suena”.

Spinetta también aportó la novedad de nutrirse de lecturas heterogéneas: Carlos Castaneda, Carl G. Jung, Michel Foucault. Su uso nunca fue didáctico sino poéticamente libre. Un ejemplo es la “Cantata de puentes amarillos”, parcialmente basada en cartas de Vincent van Gogh. Allí recoge imágenes suscitadas por dicha lectura: “sombras del camino azul”, “cipreses que vi s0lo en sueños”.

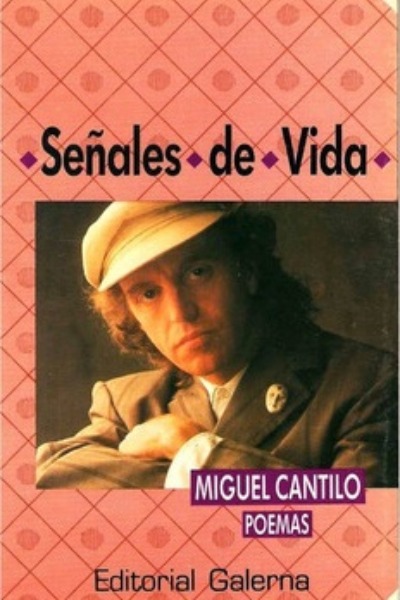

Para la época en que Spinetta alcanzaba sus cumbres surrealistas, hacía su irrupción Charly García con el dúo Sui Generis. Las letras del entonces “Charlie” se limitaban al universo de la escuela (“Dime quién me lo robó”) o del primer amor (“Estación”), pero en muy escaso tiempo, en consonancia con una generación que maduró a toda prisa, desembocaron en la sátira social (“Mr. Jones”) o en la política (“Instituciones”). Las letras de la primera etapa de García (1972-1983) son, en esencia, narrativas: cuentan historias, desarrollan personajes. La tradición (también presente en Miguel Cantilo) había sido fundada a través de canciones-fábula como “El oso” (Moris) o “El rey lloró” (Los Gatos) y llegó, en tiempos de la dictadura, a la estrategia de la alegoría, útil para eludir censores: “Como la cigarra” (M. E. Walsh), “Tema de los mosquitos” (León Gieco) y ante todo la “Canción de Alicia en el país” (García con Serú Girán).

Así y todo, el último álbum en estudio de Serú Girán señala un corte. El García que todo lo observa se codea con el de “Llorando en el espejo”, anticipo de lo que vendrá: la mirada más y más autobiográfica, la temática de la droga y del encierro. De la idea colectivista de “Bienvenidos al tren” se pasa a “no voy en tren/ no necesito a nadie alrededor”. La primera persona (“yo que nací con Videla”) reemplaza al nosotros de Serú Girán.

Simplificando, podría afirmarse que a principios de los años 80 Spinetta era el poeta de lo intangible, que Nebbia era el intérprete de las “razones del corazón” (“No importa la razón”, “Celoso”, “Siempre hay alguien que se olvida de avisar”) y que García era el gran observador de la realidad. Desde luego, Spinetta supo hablar de cuestiones más concretas (“Me gusta ese tajo”, “Resumen porteño”), así como García incursionó en lo existencial (“Desarma y sangra”), pero no se equivocó Pedro Aznar al tildar al primero de introspectivo y al segundo de cronista. En otras palabras: mientras que Spinetta está atento a buscar, García está atento a encontrar.

“Instantáneas” (grabado a dúo con Spinetta, en “La la la”) ilustra bien esto de la fragmentación: imágenes que desfilan (como una serie de fotos) sin conexión absoluta ni intención narrativa. El precursor del estilo fragmentario en el Rock Argentino, o por lo menos el primero en usarlo con éxito alrededor de 1984, fue Miguel Mateos con el grupo Zas: algunas de sus letras parecían el guión de un videoclip.

Pasado el auge de la fragmentación, dos grupos marcaron el final de la década del ochenta y el inicio de la del noventa: Soda Stereo y los Redonditos de Ricota. Sus diferencias musicales pueden compararse con las que, a principios de los años setenta, oponían a Almendra y Manal. En ambos casos, llamativamente, los dos grupos demostraron un especial cuidado por las letras.

Cerati pasó pronto a cosas más profundas (“carreteras sin sentido/ religiones sin motivo/ ¿cómo podremos sobrevivir?”), e hizo de la autorreferencia uno de sus procedimientos usuales: lejos de sus primeros discos, cantó que “de aquel amor de música ligera, ya nada queda”, y en “Hombre al agua” poetizó la expresión popular de arrojarse al agua como gesto de audacia o forma de marcar un corte con lo precedente.

Melómano empedernido, muchas letras suyas rebosan de referencias al Rock (“La mirada del adiós” se llama igual que un tema de Donald Fagen) y la sombra de “La balsa” (mítica canción de Los Gatos) reaparece en “Por mirarte” o en “La parte de adelante”. En Calamaro, pero aún más en toda una línea del Rock Argentino surgido a partir de los años noventa (“rock chabón”, dicen algunos), los recursos metafóricos parecen haber menguado para dar paso a una mayor explicitud, tal la conclusión de un agudo trabajo, por ahora inédito, de la periodista Flor Codagnone. Los riesgos de la explicitud no son menores. Con algunas letras de canciones pasa lo mismo que con los chistes de Pepe Marrone: los escuchás por tercera vez y parecen malos, previsibles.

Fuente:

0 comentarios: